Acabo de leer un excelente artículo de uno de mis cosmólogos favoritos (y ex-profesor mío en Penn State University), Lee Smolin. La tesis fundamental del artículo es sobre la filosofía de la ciencia y sobre que es en verdad el tiempo. Su idea es que si aceptamos como viable en la física la posibilidad de un multiverso, (es decir que el universo que vemos y que resultó del “Big Bang” hace 13.7 billones de años no es el único universo que hay, por lo que puede haber otros aunque nunca los veamos), entonces el tiempo como lo experimentamos no es una entidad fundamental en la física. Según Smolin el tiempo que aparece en todas las ecuaciones de la física sería una dimension particular de nuestro universo y no tendría porqué existir en otros universos con diferentes dimensiones y diferentes leyes de la física. Eso haría que el conjunto del multiverso fuese atemporal. Y la tesis de Smolin es que teorías en cosmología como las basadas en ideas como las supercuerdas probablemente estén mal porque son teorías causales y deterministas, y sin un tiempo global común a todo el multiverso no puede haber ni causalidad ni determinismo.

El artículo es mucho más profundo y complicado que este resumen tan corto y superficial que acabo de hacer aquí. Pero no voy a discutir aquí el artículo o sus conclusiones, (con las cuales yo estoy en desacuerdo). Simplemente voy a aprovechar para presentar de forma educativa algunas ideas y definiciones filosóficas de interés. Particularmente porque les pueden ser útiles a los estudiantes de un curso sobre filosofía e epistemología de la ciencia clásica que voy a dar en el próximo semestre en el Bachillerato de Estudios Generales.

El artículo es mucho más profundo y complicado que este resumen tan corto y superficial que acabo de hacer aquí. Pero no voy a discutir aquí el artículo o sus conclusiones, (con las cuales yo estoy en desacuerdo). Simplemente voy a aprovechar para presentar de forma educativa algunas ideas y definiciones filosóficas de interés. Particularmente porque les pueden ser útiles a los estudiantes de un curso sobre filosofía e epistemología de la ciencia clásica que voy a dar en el próximo semestre en el Bachillerato de Estudios Generales.

Vamos a empezar con la primera palabra importante del título. ¿Qué es el determinismo? Según Wikipedia “es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, están causalmente determinados por la irrompible cadena de causa y efecto”.

Una de las suposiciones principales que hacemos sobre el mundo y que nos permite hacer ciencia es la idea de que nada ocurre al azar o a lo loco. Cada cosa que pasa desde el movimiento de un electrón hasta el movimiento de las galaxias ocurre porque hay una causa física anterior que la obligó a pasar. Según Kant esta era una de las leyes a priori que tiene que tener la Naturaleza para ser inteligible y que él llamó la Ley de la Causalidad Universal.

Desde la física clásica Newtoniana hasta la Relatividad y la Mecánica Cuántica todas las teorías de la física tienen esta propiedad. Muchos argumentarán que esto no es cierto, y que la Mecánica Cuántica no es determinista sino probabilística y aleatoria. Como es usual en filosofía, esto es un debate esencialmente de lenguaje y semántica, y cual es la posición correcta depende de la definición exacta y precisa usada para la palabra “determinismo”.

Vamos a tratar entonces de precisar un poco mejor la definición. Las definiciones más precisas que podemos tener son las de naturaleza matemática. Sé que muchos odian las matemáticas, y aquí se encenderá su instinto de horrorizarse y dejar de leer esto inmediatamente. Pero no habrán ecuaciones, se los prometo. Solo nociones generales de cálculo y ecuaciones diferenciales traducidas lo mejor que me sea posible al español. No huyan todavía.

El defensor y propulsor principal del determinismo moderno lo es el físico francés Pierre Simon Laplace, del que hemos escrito antes en otros artículos del blog. Laplace es el autor de la visión de que todo en el universo es parte de un gran mecanismo cósmico en que cada pieza se mueve según leyes matemáticas causales como las Leyes del Movimiento de Newton, y donde cada pieza le hace fuerzas a otras. Fuerzas cuya formulación matemática es similar a la de la Ley de Gravedad de Newton.

Por lo tanto esta es la expresión matemática del término “determinismo” según Laplace. Dado un estado matemático “completo” del universo como condición inicial, (y es materia de controversia que es eso de “completo”), y unas leyes matemáticas que gobiernen como pasa el universo de un estado a otro estado de forma única y causal, todo el desarrollo pasado y futuro del sistema está determinado por la información ímplicita en esas condiciones iniciales.

El propio Laplace lo expresa claramente en esta famosa cita de su libro “Teoría Analítica de Probabilidades” :

Podemos mirar el estado presente del universo como el efecto del pasado y la causa de su futuro. Se podría condensar un intelecto que en cualquier momento dado sabría todas las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones de los seres que la componen, si este intelecto fuera lo suficientemente vasto para someter los datos al análisis, podría condensar en una simple fórmula de movimiento desde los más grandes cuerpos del universo hasta el átomo más ligero; para tal intelecto nada podría ser incierto y el futuro así como el pasado estarían frente sus ojos.

Las implicaciones filosóficas más horrendas y que hacen a muchos no querer aceptar la posibilidad de que vivamos en un universo determinista, (no importa lo que digan los físicos), son las de que todo lo que usted hace, piensa y siente ya estaba determinado e ímplicito en el instante después del Big Bang. Las posiciones y estados energéticos de los campos cuánticos y gravitacionales del universo en cualquier estado del pasado remoto contenían la información necesaria que gobernará cuando usted nació, cuando morirá, de quien se enamorará, que película irá a ver al cine dentro de un año y si le gustará, que va a comer de desayuno pasado mañana, y exactamente cuando se iba a sentar en su computadora a leer este blog. Nosotros los seres humanos y todo en el universo somos solo robots destinados a seguir la programación ímplicita en nuestros átomos y las leyes de la física.

Supongo que casi todos los que leen esto están convencidos de que esta doctrina filosófica de un destino incambiable y fríamente calculado por las matemáticas tiene que ser falsa. Extrañamente quien único parece creer en esto son los religiosos que la aceptan si el que sabe y determina lo que va a pasar es un Dios todopoderoso, y no las leyes impersonales de la Física.

Muchos filósofos modernos (o posmodernos, que creen que lo “moderno” es sinónimo de anticuado y que caducó con la caída de la Física Clásica de Newton y Maxwell) argumentan equivocadamente que la Mecánica Cuántica demolió esta filosofía aberrante del determinismo. Pero eso no es cierto. Lo que la Mecánica Cuántica refuta no es el determinismo, sino la computabilidad y la capacidad de una predicción exacta de todos y cada uno de los componentes subatómicos del universo. Pero las ecuaciones de la Teoría de Campos Cuánticos son ecuaciones deterministas en tanto y en cuanto usted determine un estado “completo” de un sistema los estados subsiguientes están determinados de forma única y causal por las leyes que gobiernan las partículas y campos cuánticos. O en términos matemáticos que sus ecuaciones de evolución son ecuaciones diferenciales parciales.

El determinismo es una aseveración filosófica sobre la existencia y unicidad de las soluciones materiales bajo una teoría física. No implica computabilidad (que se pueda computar el futuro con alguna computadora real si uno especifica un estado del universo), ni que uno tenga que poder predecir con exactitud las posiciones y movimientos de cada componente (lo que prohibe el Principio de Incertidumbre). En Mecánica Cuántica uno no puede computar o predecir la trayectoria de un electrón o partícula subatómica, pero sí la evolución en el tiempo de su estado cuántico. Y particularmente el estado cuántico superpuesto de un ensamblaje de gazillones de partículas  subatómicas como un ser humano.

subatómicas como un ser humano.

El que nadie pueda predecir tu destino no implica que no tienes uno.

Todas las leyes de la física que tenemos desde Newton para acá son deterministas en este sentido matemático del término. Y creo que es obvio que el determinismo está ligado a la causalidad y a el paso del tiempo, que es el punto original de Lee Smolin con el que empecé.

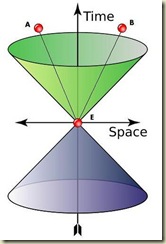

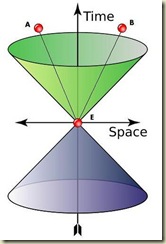

Así que lo próximo a discutir es: ¿Qué es el tiempo? ¿Existe el tiempo por sí solo o nos lo inventamos los humanos? ¿Que dice la física relativista sobre el tiempo? ¿Pueden haber universos sin tiempo?

Interesantes preguntas que dejaremos para otra entrada.